Da un decennio lo studio Ticea si occupa di diagnosi e trattamento di Disturbi da Tic, sindrome di Tourette e altri disturbi correlati.

Ticea è un centro d’ascolto e supporto, in collaborazione con le massime istituzioni multidisciplinari nazionali ed internazionali che trattano Disturbi da Tic e sindrome di Tourette. Seguono gli interventi psicologici gold standard secondo le Linee Guida Europee (Andrén e coll, 2022)*:

Psicologa clinica – Psicoterapeuta

Laureata a Parma in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive. Lavora presso il Centro Tourette Italia e Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di Milano, di cui è fondatrice. Si occupa nello specifico di sindrome di Tourette, disturbi da tic, disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi dell’umore. Specializzata in Habit Reversal Training e Copy Power Program. Ha una decennale esperienza relativa alle problematiche scolastiche dei ragazzi affetti da sindrome di Tourette. Docente e formatrice nell’ambito clinico, psicoeducativo e delle metodologie didattiche innovative per Scuola Centrale e Fondazione Luigi Clerici. Co-Autrice di molteplici articoli scientifici e di due libri “I tic e la sindrome di Tourette” – “Ossessioni, compulsioni e tic” (in fase di pubblicazione).

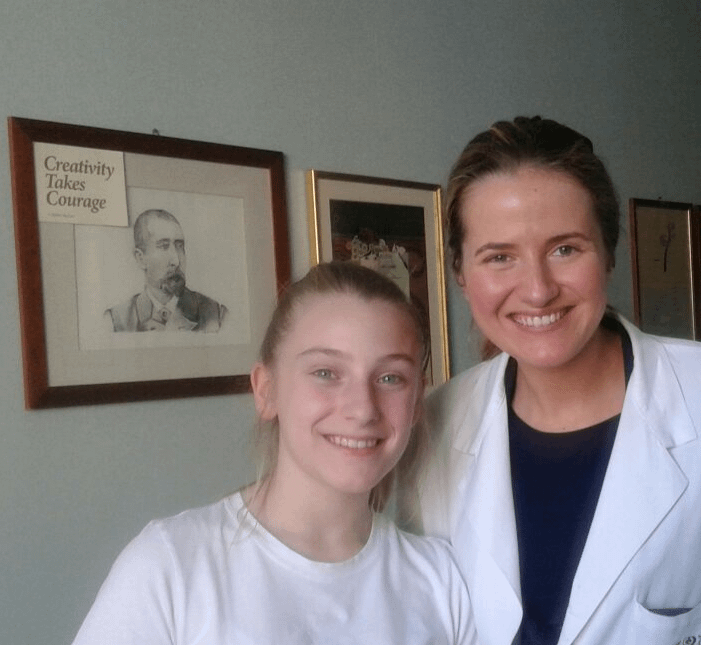

Dott.ssa in Psicologia Clinica

Mi sono laureata in Psicologia Clinica presso l’Università Vita-Salute San Raffele con il massimo dei voti nel settembre 2023, con una tesi sperimentale su un progetto pilota sull’utilizzo dello Skills Training DBT per aumentare le competenze emotive e diminuire il disagio scolastico in alcuni istituti di Parma. Attualmente sto svolgendo il tirocinio professionalizzante presso l’ambulatorio psicologico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele Turro di Milano affiancando i terapeuti nelle prime visite e nelle valutazioni personologiche dei pazienti. Inoltre collaboro con TICEA come assistente della Dott.ssa Carlotta Zanaboni.

Social and media manager

Eleonora Lesina è una professionista del marketing e della comunicazione con 10 anni di esperienza, esperta in progettazione grafica, copywriting e project management. Attualmente è Socia dipendente presso SP LIGHT AND DESIGN SRL a Milano, dove sviluppa nuove strategie aziendali e gestisce la contabilità. Precedentemente, ha lavorato come Marketing Assistant, Manager delle vendite, Consulente previdenziale, Addetta alla vendita, Social Media Manager e Art Director in varie aziende. Ha una formazione accademica nel teatro e nell’arte, con competenze linguistiche in inglese, conoscenze in Adobe Photoshop, InDesign, WordPress e altre competenze informatiche.

Psicologa e Psicoterapeuta traînée, Cultore della Materia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito il Master di secondo livello in Neuroscienze cliniche: valutazione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica e neuromotoria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Master di Alta Formazione in Diagnosi e Trattamento dei DSA – Neuropsicologia e psicopatologia dell’apprendimento presso Spazio IRIS. Svolge attività di riabilitazione e valutazione dei disturbi neuropsicologici in età evolutiva presso il centro accreditato di riabilitazione La Prateria Società Cooperativa Sociale Onlus di Paderno Dugnano. Collabora ad attività di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

PSICOLOGA ESPERTA IN NEUROPSICOLOGIA, PSICOTERAPEUTA.

Mi sono laureata con lode in Psicologia e Neuropsicologia all’Università di Pavia e ho conseguito un dottorato in Neuroscienze Cognitive all’Università Bicocca di Milano, specializzandomi in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale presso la scuola ASIPSE di Milano. Dal 2010 al 2023, ho lavorato presso il dip. di Neurochirurgia della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano, concentrandomi su coscienza e cognizione, awake surgeries e trattamento di pazienti neurooncologici. Dal 2023, sono ricercatrice nel dip. di Neuropsichiatria Infantile dello stesso Istituto, focalizzata su disturbi da tic e sindrome di Tourette in età pediatrica, e docente di Neuroscienze Cognitive presso l’Università degli Studi eCampus. Nel mio studio privato, mi dedico al trattamento evidence-based dei disturbi psicopatologici, collaborando strettamente con il Centro TICEA.